營收利潤深陷增長瓶頸,海爾計劃退出制造轉(zhuǎn)向外包

放棄制造優(yōu)勢,海爾此番轉(zhuǎn)型可謂動真格了。新華社發(fā)

戴著中國家電第一品牌的光環(huán),從806億元到1016億元,海爾僅用了一年的時間。然而,從1016億元到1220億元,海爾卻整整煎熬了4年的時間,在經(jīng)過急劇擴張之后,海爾集團正在慢慢陷入營收增長低谷的漫長冬天。

面對著營收利潤皆陷困境,近日海爾集團董事長兼CEO張瑞敏在其內(nèi)部會議中作出決策,將把絕大部分生產(chǎn)制造業(yè)務外包給專業(yè)的代工企業(yè),逐步實現(xiàn)從制造業(yè)向服務業(yè)轉(zhuǎn)型。靠中國制造起家的海爾,重拾“真誠到永遠”的服務化轉(zhuǎn)型,也被張瑞敏視作致力于解決海爾集團“盈利能力問題”,但離開了制造主業(yè),海爾能否引領國產(chǎn)家電品牌闖出一條新路,備受業(yè)界關注。

營收利潤萎縮迫使轉(zhuǎn)型

和其他家電制造企業(yè)一樣,海爾集團擁有研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、營銷服務的完整家電制造產(chǎn)業(yè)鏈。但是接下來海爾集團則將逐步淡出生產(chǎn)制造業(yè)務領域,并將該部分業(yè)務進行外包,交給臺灣的聲寶、寶成等OEM代工企業(yè),而自己則專做營銷和服務,這也是張瑞敏在集團內(nèi)部給六萬海爾員工勾勒出的一幅發(fā)展藍圖。

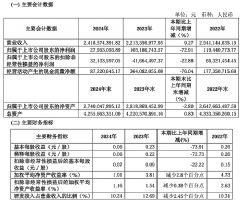

實際上在營業(yè)收入突破千億大關之后,近幾年海爾集團主營業(yè)務收入低速增長已成為集團發(fā)展的一大瓶頸。按照海爾的數(shù)據(jù),2004年海爾集團營業(yè)收入首度超過了1000億元,達到1016億元,而在隨后的4年內(nèi)僅增長了204億元,為1220億元。與七、八年前的擴張速度形成鮮明的對比。公開資料顯示,2000年海爾集團的營收為406億元,而至2003年已增至806億元,4年內(nèi)增長了400億元。

不僅如此,家電制造行業(yè)的利潤薄如刀刃,也是海爾集團近幾年發(fā)展所面臨的一大困境,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2004年,海爾集團利潤為18.1億元,利潤率為1.78%,然而,2004年以來,海爾集團的利潤率開始出現(xiàn)下滑,其中2005年海爾集團利潤為13.2億元,利潤率僅為1.27%,下滑了0.51%;直到2008年,海爾集團利潤為21.7億元,利潤率為1.77%,也并未超越4年前的水平。在海爾的主營業(yè)務中,除了冰洗,海爾彩電、手機業(yè)務甚至不能躋身國內(nèi)主流品牌行列。

顯然,對營業(yè)收入和利潤率這兩個重要指標上均遭遇嚴重發(fā)展瓶頸的海爾集團來說,海爾集團的轉(zhuǎn)型顯得就相當迫切。按照張瑞敏的規(guī)劃,接下來海爾集團的戰(zhàn)略是將越來越多的生產(chǎn)制造業(yè)務進行外包,以便于騰出更多的精力用于自身產(chǎn)品的開發(fā)與營銷。

未來將加大代工比例

在海爾內(nèi)部高層所描繪的戰(zhàn)略藍圖中,在成本優(yōu)勢漸失的情況下,企業(yè)沒必要在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上浪費太多精力,同時將精力放在研發(fā)上,并加快對市場的反應速度,以更好地為客戶提供服務。“將生產(chǎn)業(yè)務進行外包,變身制造服務型企業(yè)。”對于海爾集團來說,還是首次作為戰(zhàn)略思路明確提出。然而,對于脫手生產(chǎn)制造業(yè)務的運作模式,業(yè)內(nèi)早有關于海爾委托廠家進行代工的傳聞。

早在去年下半年,媒體曝料稱,海爾32英寸以下尺寸彩電均為代工貼牌。但當時海爾集團不置可否。不過然而,伴隨著海爾集團轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的提出,此前廣東東門子公司高層向媒體宣稱與海爾簽訂了代工海爾19英寸以下小尺寸液晶電視的說法也得到了印證。海爾方面也首次承認,海爾品牌的手機、相機、電腦等3C產(chǎn)品和諸多小家電近年來一直是外包合作生產(chǎn)。彩電方面,貼牌廠商除了廣東東門子,還包括臺灣專業(yè)代工廠家冠捷等。

在不少家電制造廠商看來,雖然目前生產(chǎn)只是根據(jù)研發(fā)和工藝按部就班的過程,對市場不會造成太大的影響,但是脫手生產(chǎn)業(yè)務卻是一種無奈的選擇,特別是對于擁有近5萬名員工、其中60%為制造工人的海爾集團來說,更是如此,其中包括如何處理現(xiàn)有的生產(chǎn)基地以及消化原有的一線制造工人。

然而,擺在海爾集團眼前營業(yè)收入和利潤率的兩大困境卻容不得其再進行拖延,加上近年來聲寶、冠捷、寶成等眾多臺灣專業(yè)代工廠家在中國大陸投資的工廠低成本優(yōu)勢日益凸顯,海爾集團的成本優(yōu)勢已日漸式微,使得多年來憑借生產(chǎn)成本優(yōu)勢迅速壯大發(fā)展起來的海爾集團不得不考慮轉(zhuǎn)型。

轉(zhuǎn)型前景尚不明朗

在張瑞敏看來,白電行業(yè)的競爭已不再由技術革命和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大來推動,找到合適的商業(yè)模式才能在競爭中處于不敗之地,而要打造新的商業(yè)模式,必須改變以制造業(yè)為主的業(yè)務模式。但如何改變現(xiàn)有以制造業(yè)為主的業(yè)務模式將是海爾集團轉(zhuǎn)型一大難題。公開資料顯示,截至2008年底,海爾集團在全球建立了29個制造基地,在國內(nèi)還擁有青島、大連、武漢、重慶、合肥、貴陽、順德等8大產(chǎn)業(yè)園。

有分析人士指出,冰箱和洗衣機等白電產(chǎn)品是海爾集團的核心業(yè)務,暫時不會被剝離。而小家電、電腦、電視、家居等,則是海爾在未來3年內(nèi)著重剝離的板塊,至于生產(chǎn)業(yè)務剝離的前景,目前則尚不明朗。平安證券分析師邵青表示,國內(nèi)很大型的代工企業(yè)也不多,給海爾做配套還不容易,即使能夠做好配套,由于外包企業(yè)和公司是兩個經(jīng)濟實體,是否能按照公司意愿進行生產(chǎn),愿意跟著渠道布點都是問題。國信證券分析師王念春也指出,生產(chǎn)外包可以削減成本,但是還有很多難題需要解決,真正實施起來可能需要時間,可能目前僅僅是企業(yè)的一項想法。即使真的實施生產(chǎn)外包,海爾產(chǎn)品種類眾多,不一定全部外包。

中國電子商會副秘書長陸刃波則表示,由于涉及大量的工廠和工人,現(xiàn)有產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)工人如何安置都是難題,這將是一個長期的戰(zhàn)略。

康佳平板電視

康佳平板電視 創(chuàng)維平板電視

創(chuàng)維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime