近日,媒體界紛紛報道海爾將逐步將生產型業務外包給部分代工企業,自己專注于品牌和服務建設。海爾的服務化轉型被認為是張瑞敏致力于解決海爾集團“盈利能力問題”,進而塑造全新海爾實力的關鍵舉措之一。

據了解,海爾探討服務化轉型的思維由來已久。海爾最早轉向外包和部分外包的產品主要是3C產品和小家電產品。其中,海爾彩電產品已經把部分產品生產交給臺灣專業代工廠家——冠捷負責。海爾認為,將利潤水平日益低下的生產環節外包出去,能夠顯著提升海爾的服務專業性,進而增強海爾的成本控制能力和盈利水平。

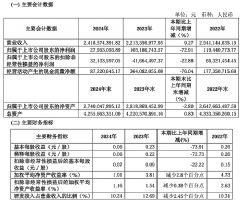

統計數據表明,2007年海爾集團的年營業收入為1180億元。而2007年海爾集團的利潤總額僅為18億元,企業利潤率僅為1.5%。其利潤水平顯著低于三星、西門子等世界其它家電巨頭。海爾認為導致這一現象的重要原因,除了三星、西門子擁有更多的核心技術外,這些企業將利潤附加值較低的組裝型生產環節外包是重要的原因之一。

那目前為海爾生產部分平板液晶電視的冠捷來講,這家臺灣企業同時為索尼和飛利浦兩大全球知名彩電品牌生產部分產品。分析認為,冠捷目前的規模制造優勢是任何一家彩電品牌企業不能對比的。因此現代制造業的規模效應在冠捷身上能被更好的體現,從而獲得更低的制造成本和零組件采購優勢。

與海爾主動選擇退出制造領域不同,國內主流家電企業依然在以制造為中心的戰略線上前進。與海爾同城的另一家彩電巨頭海信,已經建設成功了數條液晶模組項目生產線,將彩電制造流程進一步向上游延伸。位于西南經濟重鎮綿延的長虹,更是全力挺進等離子屏幕和制冷壓縮機兩大上游制造領域,延伸自身的“制造”帝國。

分析認為,雖然海爾和其他國內家電企業采取的“升華”途徑不同,但是卻有異曲同工之妙:那就是,再簡單的立足于現有的“制造銷售”商業模式,國內家電產業已經很難在獲得發展的空間。出路有兩條,要不然專心做好品牌和服務,例如海爾;要不然選擇進一步延伸產業鏈,將制造鏈條推向更高端,從零組件制造做起。

在兩條道路的選擇中,企業需要慎重考慮的是自身的核心競爭力究竟在哪里?海爾的選擇是做好“服務”這跟主線。海爾的主業依然是傳統白色家電,張瑞敏認為,這一領域的競爭已不再由技術革命推動,競爭力將展現在商業模式當中(怎樣把產品賣出去)。海爾作為最早實施品牌戰略、并成功國際化的企業,在國內家電市場中品牌影響力穩居首位。擁有強勢的品牌實力,被認為是海爾敢于選擇服務性轉型的重要原因之一。

在海爾的改革中,另一個重點是強調“人單合一”。其中的人是指海爾的工作人員,“單”則是訂單,使客戶的需求。人單合一的精髓就是要求海爾的人員、資源要圍著客戶需求、客戶訂單轉,要做好客戶服務。“人單合一”將成為今后海爾的組織結構、資源調度和業績考核的核心戰略。

在海爾選擇服務這條線的同時,國內更多的同行不但不打算放棄制造這條線,反而在強化自身的制造優勢。近日,康佳宣布斥資數億元在昆山建設國內最大的液晶模組生產線。并期望通過進一步涉足產業上游,增加整個彩電產業的盈利能力。至此,國內主要彩電企業(除海爾)外已經都擁有了進入平板產業上游的戰略。一個更大規模的彩電帝國神話正在搭建。

其它彩電企業選擇進入更長的生產鏈條的戰略,充分說明對于這些企業來講“制造”能力依然是他們的核心競爭力的主體。擁有更多的制造環節,相當于將更多的成本因素和創新機遇控制在自己手里:在我的工廠里,我想怎么干都可以!對于企業的盈利,成本控制能力某種意義上就相當于企業盈利能力。在過去的數年里面,由于面對具有產業鏈貫穿能力的國際彩電巨頭的強烈價格競爭,國內彩電廠商已經飽受“盈利能力之困”。

殊途同歸,海爾的選擇和其它彩電、家電企業的選擇的出發點都是提升企業“盈利能力”。按照各企業不同的實際狀況和競爭力結構,不同企業理應做出不同的選擇。在金融危機的背景下,各國內家電企業必然會在內部調整上采用更具有力度的手段。各種不同的突圍策略也將輪番上演。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime