從各彩電上市公司發布的第一季度財報來看,液晶電視的銷量大多同比增長了1倍以上,這預示著中國彩電業務的結構性調整正加速完成。據不完全統計,中國有5億臺CRT電視,如果都替換成液晶電視將是十分可觀的發展空間。同時,再加上農村市場的增長潛力,這些要素將推動中國市場成為全球第一大彩電市場。

中國彩電廠家面臨著前所未有的機會,從邏輯上來講確實如此。可是在面對出人意料的市場高增長時,馬成之這樣的經銷商并沒有一點興奮的感覺。

馬成之從事家電產品的銷售、維修已有20年之久,現在是淄博海匯電器有限公司的總經理。幾乎經歷了中國彩電業整個變遷過程的他覺得從未如此不踏實過。

“就像人走路,總有上坡和下坡,下坡走完了,總要上坡。現在的彩電業在經濟危機的影響下,本來應該走下坡路的,可硬是被拉了起來,這種感覺很奇怪。”馬成之說他并不是反對家電下鄉政策,“政策確實讓我們有了銷量,但也讓我感覺有點平均主義和不公平感。”

馬成之所在地區是淄博市淄川地區,此地每年的家電銷售額在2億元左右,而馬成之的公司能占一半的額度,他是個優秀的經銷商。“家電下鄉”政策實施以來,卻讓這個優秀的經銷商無用武之地了。因為,每個家電賣場都有了家電下鄉產品,統一定價,以前限價較低,現在彩電限價提高到3500元,這樣就使得經銷商施展技能的空間大大縮小了。

馬成之很想甩開競爭對手,但現實是各家都活得好好的。與經銷商的現狀相對應的是,彩電廠家也是個個如魚得水。新進入的彩電廠家都對未來充滿期望,比如清華同方預計今年銷售300萬臺,東門子彩電今年底的產能也將達到150萬臺。

更令馬成之感到不快的是,雖然市場很好,但他沒賺到錢。“好在我的賣場是我的房產,如果是租的房子,我肯定是要虧錢的。”馬成之覺得,如果他不賺錢,那么淄川所有的經銷商都不會賺錢。

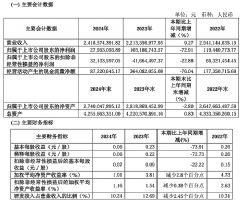

事實上,“增產不增利”早已被業界公認為彩電業歡笑背后的隱憂。2008年各彩電廠家的年報就已經表現出來,比如TCL 2008年的毛利率下降了近1個百分點。現在,中國彩電業仍將繼續面臨利潤太低問題,而且形勢只會越來越嚴重。

最大的原因是,中國彩電業仍未打通上游液晶面板這一環,因此也就難以掌握液晶電視的定價權。2007年日韓企業控制液晶面板的供應,導致國產品牌無價格空間,中國彩電業第一次整體敗北;2008年下半年的全球金融危機,讓日韓企業深陷其中,液晶面板供過于求,中國彩電業乘機與上游企業加深合作;隨后又傳出日韓企業為制衡中國彩電企業竟然囤積液晶面板,致使中國彩電企業再陷面板荒。

雖然中國政府一再為中國彩電業展開上游產業鏈的戰略布局,但是從目前來看并未明顯見效。據一個彩電廠家的相關負責人稱,6月份去臺灣落實液晶屏采購時,真正拿到液晶屏的廠家非常少。

現在,由于市場火爆,而當初因金融危機而關停了液晶生產線及相關上游材料廠,致使缺口過大,所以,液晶屏又處于供不應求中。相應的價格,也是一路飆升。5月份,液晶屏生產商普遍提價4%~6%,中小尺寸提價尤其明顯。一位彩電廠家負責人痛苦地說道:“32英寸液晶屏已經從年初的18美元提價到50美元。”

更為慘痛的是,彩電廠家還不敢輕易漲價。海信濟南分公司副總經理莫玉軍說:“我跟其他彩電廠家分公司的人一起商談漲價的事情,后來我們也嘗試做了一次,但市場不接受啊!沒辦法,我們又調了回來。”

利潤的損失是一方面,另一方面彩電廠家還要面臨缺貨的尷尬。莫玉軍說,40英寸及以下的液晶電視,缺貨都很嚴重,32英寸本來有6個型號可賣,現在只有2個型號有貨,37英寸則只有1個型號有貨。他強調,這是行業內的普遍現象。

從產業鏈的成熟程度來講,中國彩電業想要復興CRT的輝煌顯然不是當下之務。這也是馬成之不踏實的根源。“裝了暖氣的冬天還是冬天,硬是拉回到秋天,那么離春天就更遠了。”一個彩電廠家的負責人說,還不如像日韓企業那樣在經濟危機中完成自己的調整和產業的調整。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime