激光電視這個產品,一個顯著的特點是技術已經成熟、產品也應該隨時能成熟,但是卻沒有能很好容納這個產品的“一個獨立的激光電視產業”存在。

為什么說沒有一個激光電視產業存在呢?

首先,消費者對產品還是一團霧水:激光電視與家用投影的區別是什么?激光電視與平板電視比較的差異在哪里?有多少消費者需求這東西?有多少消費者已經了解激光電視?……等等,這些基本的行業問題,都還需要時間和資源去慢慢的改變,慢慢創造一個接受、應用和喜愛激光電視的消費環境。

其次,在產品推動力上,沒有能成為行業領袖力量的公司。智能手機的成功,開啟于蘋果的領袖力量;平板電視的成功與液晶之父夏普的號召擁有緊密關系……那么,現在誰來號召激光電視呢?海信嗎、長虹嗎!他們作為綜合巨頭企業,專業彩電廠商,能夠以多大的力度、多少的信心、多少的投入和多長的時間來推動激光電視呢?或者說,作為行業領袖,誰具有夏普三十年如一日對液晶深刻投入,那種執著呢?如果沒有品牌愿意執著于此,消費者層面又豈能建立起執著的消費熱情!

第三,上游產業能給予激光電視多少的支持呢?2005年德州儀器層展示過厚度10厘米的激光背投電視,但是此后無疾而終。2003年TCL和富可視曾經合作建立過百萬臺規模的背投DLP電視基地,后來工程未完成就被平板所取代……此外,在LCOS投影、微型投影等方向,投影圈碰壁的案例比比皆是。由此可見,上下游并沒有放棄過激光電視等產品進入家用市場,從未放棄過對新興投影應用領域的探索。但是,此前超過10年的努力已經消耗了很多資源和產業信心。這導致,目前的投影上下游產業,更愿意以“穩”字當先,來推動行業發展。這樣的產業策略,在全球經濟低迷、企穩和恢復不明朗的背景下,對于新興的激光電視產品絕不是好消息。

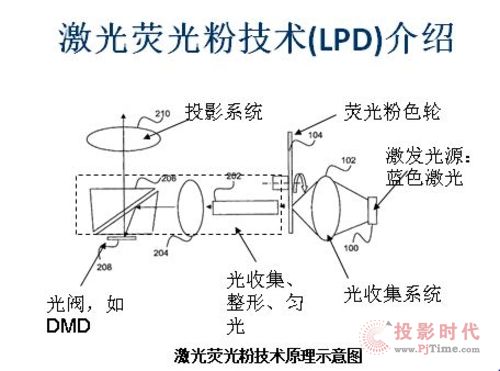

各方都希望謀定而后動,各方都希望少投入多分蛋糕:這是激光電視市場的一個現實局面。日企投影軍團,憑借上游技術(光閥、光學、IC、激光器、熒光粉)的優勢,自然不愿意承擔探索性的風險;本土彩電企業在該領域存在市場和技術的斷鏈,投入觀望意識比較強;臺系和歐美投影企業,在彩電市場上剛剛經歷過10年的失落期,他們對彩電概念下的終端產品的謹慎,格外值得理解……激光投影,現在敢于放手一搏的主要還是本土新型創業者,一些看起來很山寨的企業:激光電視這樣的概念,是結合新市場、新技術的機遇領域,被這些傳統的規模小的消費電子或者投影企業,認為是一個可以作為“企業戰略升級和轉型”方向的領域。但是,這部分企業終歸“實力有限”。

因此,可以看到,一個統一的激光電視市場、一個統一的上下游產業意識現在還很不清晰,消費市場對此尚處于“一知半解”的狀態。但是,困難所在就是機遇所在:誰能優先實現對以上問題的解決,誰就會在激光電視上“狠狠賺上一筆”。

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime