距離索尼開始研發并第一家推出OLED彩電馬上就20年了。但是滿足“大尺寸”、“低成本”的廉價OLED中大尺寸顯示產品依然是“奢侈”。在這樣的背景下,2022年開始,一輪新的“8.6代OLED”投資浪潮正在形成。

這其中,我國臺系面板巨頭,似乎正在從此前專注于LCD到Micro LED的跨階升級路徑,轉向“加塞OLED”的新戰略。大屏君認為,近期傳出的JDI與群創的合作計劃,幾乎是既符合現實,又符合歷史的“神來之筆”!

JDI與群創開搞“OLED”

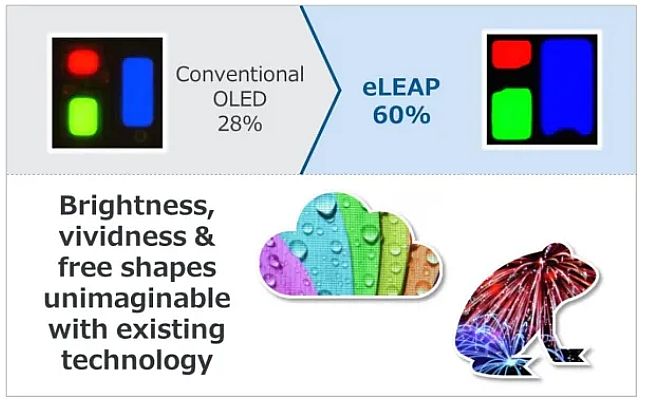

12月3日,日本顯示器(JDI)發布公告稱,公司與Innolux Corporation(以下簡稱群創)及其子公司CarUX Technology Pte. Ltd.簽訂了eLEAP戰略合作協議。旨在推動這一以“光刻圖形化”為核心的大尺寸OLED技術產品落地。

大屏君注意到,這不是JDI第一次為eLEAP技術尋找“伙伴”。 2023年4月,JDI與惠科(HKC)簽署合作備忘錄,力爭共同建設新工廠(傳說中的鄭州8.6代OLED項目);2024年3月,JDI與蕪湖經濟技術開發區簽訂的下一代OLED eLEAP項目諒解備忘錄,力爭建設6代、以及8.6代OLED面板廠……但是,這兩項合作規劃都已經半途夭折。

對此,大屏君認為,JDI目前卻有解困的急迫性!

第一, JDI長期以來的中小尺寸LCD市場日漸不夠吃香。主要是一方面來自于8.6代線的IT LCD面板更具有成本競爭力;同時,包括手機和IT的高端應用都在走向新技術,即OLED。其中,JDI此前最強的客戶,蘋果的絕大多數消費產品正在或快或慢的轉向OLED技術,成為JDI的大麻煩。另一方面,JDI現有產能位于日本,這一顯示面板產業成本高地。此前,日本專注OLED面板的JOLED已經破產,日本最后一條高世代液晶面板線,夏普10代線也在2024年三季度正式不可逆停產。日本地區去顯示產業鏈化似乎不可逆轉。

第二, JDI通過自主研發和部分與JOLED的資源整合,獲得了一定的可行的OLED量產技術。但是,JDI目前面臨“嚴重后發”格局。小尺寸上,我國大陸地區企業和韓系面板企業,已經占據6代OLED量產前沿,相當一部分產線已經完成或者近乎完成折舊。大尺寸線上,不僅三星和LG率先實現TV面板的量產;IT需求上三星、京東方、維信諾的8.6代線都已經開工建設;華星光電印刷OLED也已經實現小批量量產技術建設……大中小OLED面板,JDI都“起晚了”。

第三, 更為重要的是,JDI賴以支撐未來OLED路線的eLEAP技術,即光刻圖形化,恐怕也在被“超越”。大屏君需要認真指出的是,這一技術JDI并沒有壟斷優勢。一方面,維信諾合肥8.6代OLED線也采用光刻圖形化工藝,三星等其它OLED企業也在研究和實驗相應技術;另一方面,上游廠商應用材料公司的全新MAX OLED解決方案,是支持在更大的玻璃面板上制造OLED顯示屏的關鍵創新之一,對于光刻圖形化而言具有很大的意義,其目前的合作伙伴已包括行業頭部的眾多企業。

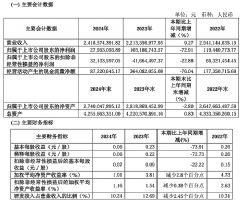

第四, 作為一家專注于中小尺寸LCD產品(中小尺寸LCD在過去七八年內全球需求減少、競爭更為內卷)的面板企業,JDI財務狀況并不好。例如,日本顯示器(JDI)2024年上半年合并會計期間銷售額為1029.13億日元,同比減少14.2%,營業虧損15,481百萬日元。一方面是持續虧損,另一方面是銷售額也在持續下降。這讓JDI投入到下一代顯示技術面板制造,尤其是8.6代OLED這樣以400-600億人民幣為規模的產線建設時,會遭遇巨大的資金瓶頸。

從以上分析,既可以明白為何JDI兩年之內,找了惠科、蕪湖、群創三家“伙伴”,合作eLEAP OLED。大屏君可以用三句話概括JDI的現狀:傳統業務長期維系能力持續下降、新興業務投資缺乏資金、競爭對手已經在技術和產能上搶跑——時間、空間和資源,三大要素全面緊張。

擁抱群創,是現實更是歷史

也許是此前與惠科、蕪湖的合作計劃過于龐大,進而導致進展過程頗為挫折;這次JDI與群創的合作,雖然目標指向eLEAP OLED新技術,但是卻格外強調了“JDI與群創此次合作主要是借助群創光電的子公司銷售網絡拓展銷路,并沒有建設新工廠等計劃” 。

“沒有新工廠嗎?”大屏君對此很是費解!因為JDI的OLED若想活,必然需要新工廠,而且是擁有一定規模的新工廠——而不是,日本千葉縣茂原市工廠這樣的“小”規模:因為,規模與成本、持續研發投入、客戶穩定度高度相關。在JDI的競爭對手,京東方、維信諾、三星、LG都是巨頭的情況下,其規模過小的長期戰略劣勢不言自明。

“規模劣勢”,這或許是JDI先與群創合作銷售網絡的原因之一。但是,這種深度的合作,對于群創不具有戰略意義;對于JDI更無法成為復生的白馬王子!對此,大屏君從群創角度至少觀察到三個要點,值得思考!

第一, OLED持續上產,8.6代線投資預期已經高達2000億人民幣以上(東方、維信諾、三星、LG);華星光電印刷OLED也已經開始發力。這對于目前主要擁抱LCD產能的群創而言,急切需要回答“未來高端產品靠什么技術”的問題。

第二, 此前,臺系面板企業在Micro LED上下注頗多,但是眼下Micro LED量產技術依然擁有困難,且成本更高。從對手角度看,三星、京東方、天馬、維信諾等并沒有因為進入OLED圈就放棄Micro LED量產。甚至,京東方和維信諾的Micro LED量產進程“更快”。——可能Micro LED即趕不上OLED在高端顯示上量的高速迭代進程,也短期贏不過成本競爭,更無法讓臺系企業取得下一代時間節點上的優勢。

第三, 臺系面板產業鏈的技術源頭可以追溯到“日本技術轉移”。無論是最早的1980年代初,夏普和愛普生先后在高雄和臺中設廠,以生產大尺寸的TN-LCD;還是2010年代,鴻海-富士康-群創系,對日本液晶面板之父夏普的并購,都證明面板全球格局具有極強的“臺日”合作底蘊。

所以,大屏君看來,臺日在面板技術上進一步合作,障礙并不大;且群創、夏普、友達代表的臺日面板體系,也切實需要一個“OLED”支點。只不過這個支點,單純靠JDI無法建立。

至于目前強調的“僅是銷售網絡合作”、“沒有建廠計劃”,只不過是為初步合作設置極低門檻的“策略”——畢竟此前與惠科、蕪湖的高調合作,導致的問題還歷歷在目——不妨礙以后合作關系的持續升級。這就像臺灣面板業與夏普的四十多年的“因緣”關系,既包括夏普在臺獨立設廠、也包括夏普授權奇美使用技術、更包括后來臺資部分收購夏普股份,乃至于最終的控股,并在我國大陸廣州地區建設新生產基地徹底取代夏普日本制造基地……

大屏君覺得,如果一開口就是500億元8.6代線巨量投資,雖然看似雄心勃勃,但是也注定風險重重。飯要一口一口的吃,路要一步一步走:何況無論是對于JDI還是群創,8.6代OLED線等這樣的大手筆都是“遠路”。

主導顯示的未來,群創+JDI能走多遠

僅是目前的銷售網絡合作,對于JDI和群創,都缺乏戰略價值,更不能“濟困于當下的各自競爭瓶頸”!這是大屏君認為,JDI與群創的合作必然會有“后續”的原因所在。

這個問題的核心就是,JDI和群創都需要下一代技術、下一代產能,支撐起長期發展。特別是在LCD的挖潛增效已經達到極點的時候,“下一代是啥”,這個問題只會越來越突出。

另一方面,JDI有技術,但是缺錢;群創在OLED上的技術積累泛善可陳,但真的有更多資金可投入下一代巨型項目的開發——二者可謂之是“陰陽互補相生”。

但是,大屏君并不盲目的去樂觀二者的合作,必然會日趨深入的結果:因為有一個大問題要解決,即如果要合作整一個大活,誰是主導者。或許,這也是JDI與惠科、蕪湖合作過程中,最大的障礙之一。

綜上所述,群創與JDI的互動,在臺系面板的OLED巨大的戰略空白上,扔下了星星之火。但是,最終成就燎原之勢,還需要雙方同心同德,甚至是不計得失、有些利益讓渡才行。大屏君期待,在接下來的次世代面板競爭,尤其是IT OLED較量中,有更多玩家大手筆參與。因為只有投入力量夠強,才能真正盡快讓更好的技術和產品惠及更多的消費者。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime